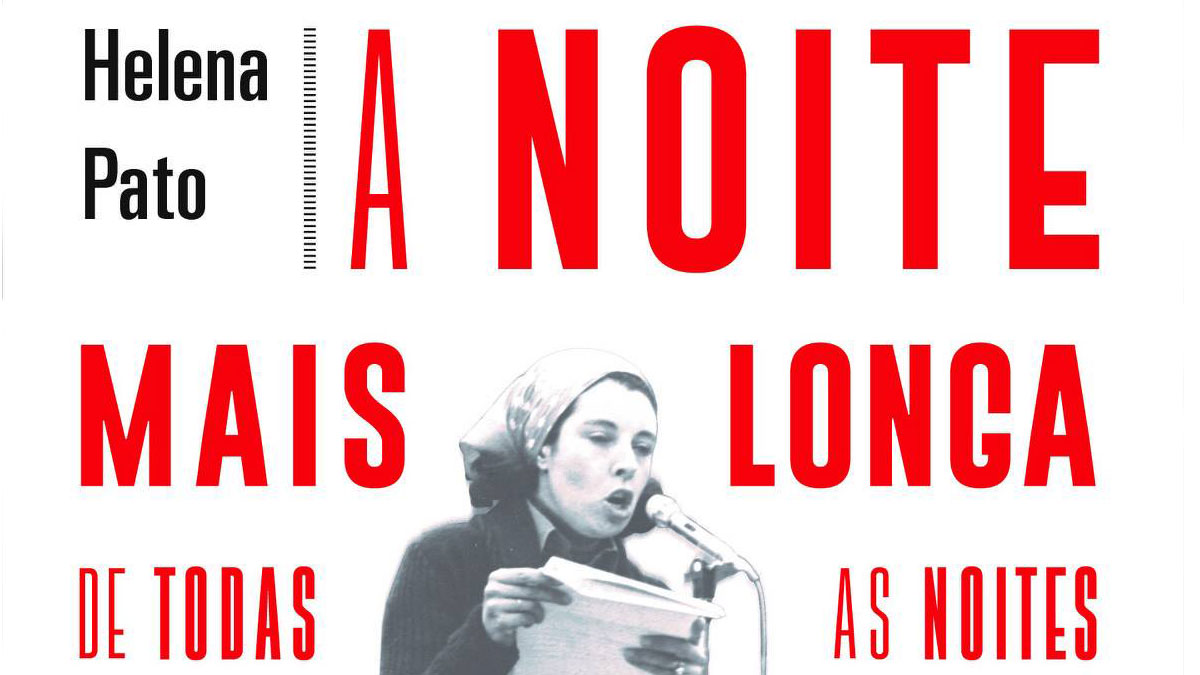

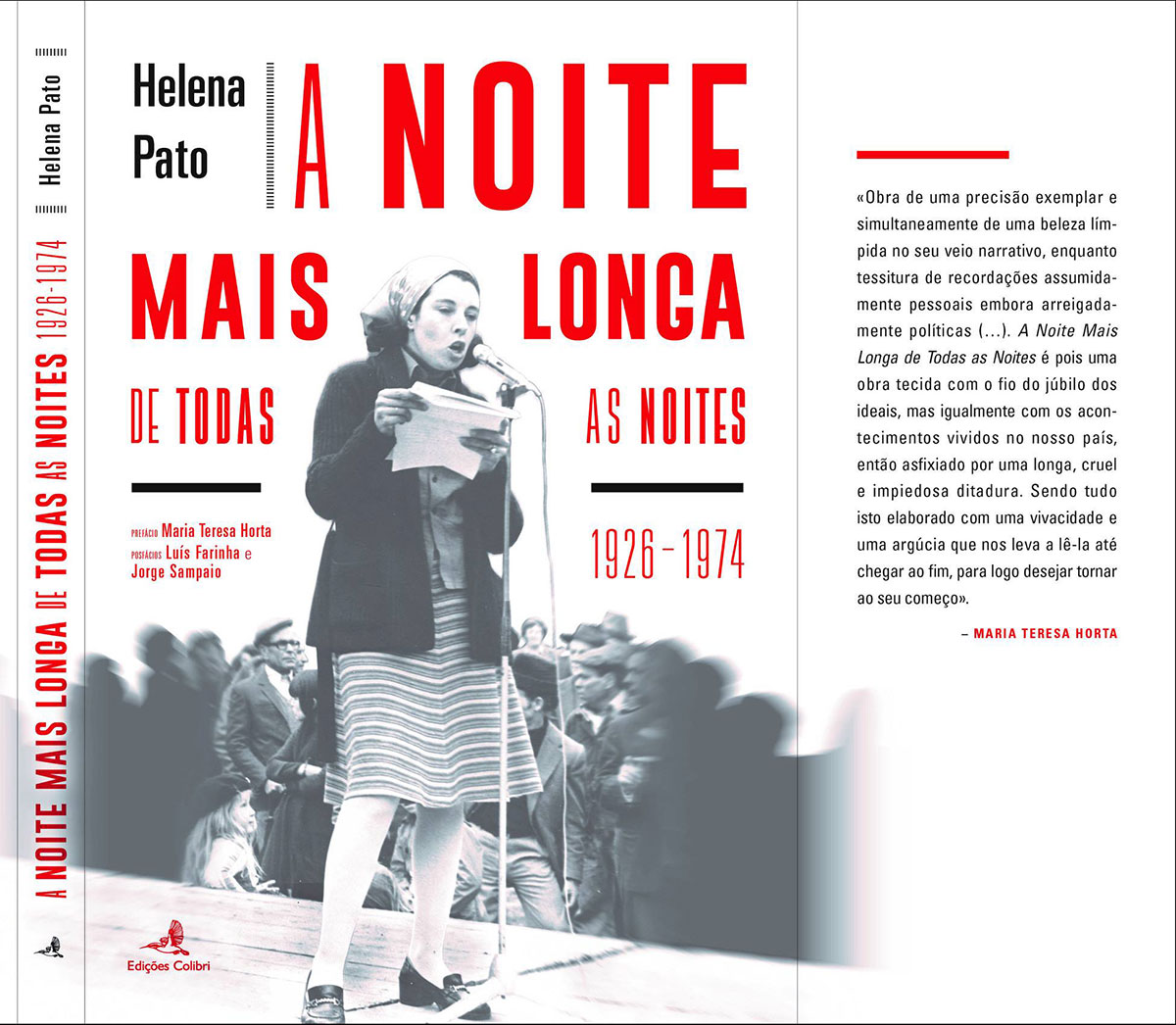

Este é, aliás, um livro de memórias partilhado de forma despojada, embora empolgante, pelos ecos vibrantes de esperança que se renovam a cada momento na vida de Helena e dos seus companheiros de luta, ou pelo acesso que nos permite ter a um tempo de leituras e músicas novas e proibidas e de novos modos de vida – na sexualidade, nos amores ou na família. Os sixties não passaram em vão em Portugal, mau grado esse muro alto e escuro que a Ditadura impunha à vida. Publicamos texto de Luís Farinha, posfácio do livro de Helena Pato, A Noite mais longa de todas as noites, Edições Colibri. A Helena Pato colabora semanalmente no Jornal Tornado com as biografias de resistentes antifascistas, na rubrica “A liberdade passou por aqui“.

Umas memórias despojadas mas empolgantes

Do livro (ou da memória coletiva também?) de Helena Pato vem-nos este adágio conhecido: «Ainda não foi hoje que eles vieram». Eles chegariam um dia, por mais cuidados conspirativos que se tivessem tido, depois de ter falhado uma qualquer regra de ouro da vida em clandestinidade. Para Helena, eles chegaram da parte da tarde do dia 14 de junho de 1967, depois de um reencontro falhado com uma funcionária do PCP, na Estação de Entrecampos: «Os pides remexeram gavetas, esvaziaram armários e rasgaram colchões, numa busca assanhada de materiais comprometedores. Carregaram sacos e sacos de papéis e insignificâncias…». Insignificâncias que chegaram para justificar a sua prisão, na mesma tarde, na Avenida João XXI: um encostou-lhe o crachat aos olhos, «ao mesmo tempo que disparava ao ouvido: Polícia Internacional de Defesa do Estado! Está detida!». Helena esbracejou, barafustou e gritou-lhes (uma outra regra que o clandestino não desperdiçava para se fazer ouvir entre os circunstantes): «Presa pela PIDE, porquê? Presa pela PIDE, porquê?», ao mesmo tempo que, em voz alta, gritava: «Avisem os meus pais para o telefone 311476». À noite, um telefonema anónimo dava conhecimento aos pais de Helena de que a filha tinha sido presa pela PIDE no Areeiro.

Quem? Quem terá telefonado? Um anónimo, revela Helena, porque grassava o medo na sociedade portuguesa – explica. Um medo feito de quê? De ignorância, de silenciamento cómodo e hipócrita, de passividade, de incredulidade? Ou de desespero e de falta de esperança? Seria por acharem que a vida estava bem e não havia razão para protestos de jovens comunistas? Que bom seria sermos capazes, hoje ou ontem, de compreender as verdadeiras razões pelas quais aquelas pessoas da fila de autocarro da Avenida João XXI não reagiram, com gritos e protestos, à prisão de uma jovem pela PIDE. Por medo? Então, se assim é, temos que rever-nos coletivamente nesta incapacidade de reação perante o precipício previsível e a catástrofe: em 1967, ao fim de sete anos de guerra colonial e da humilhação inqualificável provocada pelo desastre político da «Índia portuguesa» entre os militares lá estacionados, não seria, digamos, normal que se percebesse um desfecho trágico para o «Portugal imperial» e ditatorial dirigido por Salazar?

Helena e os seus companheiros de luta – uns mais politizados do que outros -, sabiam que não, que não era possível continuar a viver assim por muito mais tempo. Mas Helena e os seus companheiros de luta pertenciam a grupos muito minoritários da sociedade portuguesa. Ontem, como hoje, eles compreendem (terão compreendido, por certo) que não havia apenas eles e nós. Havia ainda os outros, e esses eram a esmagadora maioria do povo português, sujeito pela ditadura política à pobreza e à ignorância extremas.

Um dia Helena, em fuga para o exílio, onde ia juntar-se ao seu jovem marido Alfredo Noales, encontrou o compartimento do Sud Express, onde tinha lugar marcado, abarrotado de emigrantes que, idos das vacanças, partilhavam entre si a bucha com que matavam as saudades da terra. Durante muito tempo a «flausina», como lhe chamaram à socapa, não obteve lugar naquele compartimento repleto de malas e garrafões. Irritou-se e deixou-nos um relato do seu pensamento daquele momento que nos expõe a todos nesta imensa incompreensão que nos traz desavenças – há tantos anos! -, entre nós e os outros: «Que falta de respeito por mim! Pareço-lhes uma burguesa, uma mulher sem moral, não é? Mulher a fumar, mulher bem vestida, viajando sozinha… Oh que raiva! Pensar eu que na verdade vou tentar passar a fronteira arriscando ser presa, para me juntar no exílio ao meu companheiro … Que raio! Custa-me pensar que esse exílio se deve ao facto de nos termos colocado, ambos, do lado deles, da classe deles, do proletariado. Nós profundamente envolvidos num combate pela melhoria das “suas” condições de vida… Suas. Deles. Sim, deles, os que, afinal, na primeira oportunidade me colocam no papel de inimiga…».

E, no entanto, quantas solidariedades, quantas redes de apoio alimentadas pelos anónimos que não deixavam de correr riscos quando escondiam ou apoiavam clandestinamente um comunista! Ou simplesmente um opositor ao regime. E quantas mudanças: que diferença vai entre o protesto de um grupo de estudantes (onde estava a Helena, claro), na Assembleia Nacional, em 1957, contra o Decreto-lei 40 900 e as caravanas de automóveis fazendo propaganda pela CDE, nas eleições para deputados de 1973, nas vésperas do 25 de Abril! Da Assembleia Nacional, os estudantes foram expulsos e corridos à pancadaria, pelas vielas em frente de S. Bento. Terá sido a única vez que tal aconteceu durante a Ditadura, afirma Helena. Também penso que sim.

Foram, no entanto, as eleições de Humberto Delgado que deram o mote para um novo tempo de luta das oposições contra o Estado Novo de Salazar; e, de seguida, a guerra colonial em três frentes, prolongando embora o estertor do regime, acelerou de forma decisiva a recomposição do bloco antifascista, que agregou a si, a partir de meados dos anos 60, setores da sociedade portuguesa antes indiferentes e inativos – ou simplesmente inexistentes. As eleições de 1969, e depois as de 1973, alavancadas pelos movimentos políticos que deram origem aos grandes Congressos unitários de Aveiro dos mesmos anos, viriam a juntar sensibilidades muito diferentes da sociedade portuguesa, numa luta comum pelo fim do regime. Por essa altura, gente trabalhadora oriunda dos novos setores urbanos ampliava a luta nas escolas, nas empresas ou nos velhos sindicatos, agora «infiltrados» por gente da oposição: nos caixeiros, nos bancários, nos metalúrgicos… Ou ainda no movimento de docentes que deu origem ao futuro sindicato dos professores que Helena ajudou a erguer após o 25 de Abril.

A autora tinha sido protagonista deste ascenso de lutas da resistência, muitas delas iniciadas depois dos combates operários pelas oito horas e pelas grandes movimentações académicas de 1962. A guerra colonial tinha começado em Angola há um ano e militares rebeldes haviam humilhado o regime passeando-lhe o «Santa Maria» pelo Atlântico e um avião da TAP sobre Lisboa, tudo exposto nas parangonas da imprensa internacional.

Nunca vi as comemorações do 1º Maio no Rossio de Lisboa, em tempo de clandestinidade, tão intensamente descritas (e vividas) como no relato de Helena sobre esse dia de 1962. «Nascidos do chão», diz ela. Boa expressão para explicar essa espécie de «comício relâmpago» que eu mal tinha percebido o que era quando Edmundo Pedro e Emídio Santana me tentavam explicar o que acontecia em Alcântara, no início da Ditadura: ir-se acercando do lugar, bater as ruas e vielas em volta, aparecer de repente, entre montões de gente, vindos não se percebe de onde, ensaiar dois gritos em uníssono e fugir, fugir, sob as bastonadas e encontrões dos brutamontes policiais que perseguiam tudo e todos até a praça ficar limpa.

Pelo livro de Helena visitamos a Lisboa da Resistência: os cafés da Politécnica e do Rossio – o «Gelo» e o «Nicola» -, as livrarias: «os livros comprados ao Manuel de Brito por debaixo do balcão» e a cantina – a cantina universitária. A velha «Cantina Velha». O cerco da polícia, durante a greve académica de 1962 e a prisão dos 1200, levados em camionetas, num ato lento, de resistência, também não se conhece em detalhe em nenhum outro relato, a não ser neste livro de histórias verídicas de Helena, contadas na primeira pessoa, mas com todos os outros em volta. Quantos nomes, alguns hoje conhecidos, outros anónimos, todos atores destes anos de mudança. Mudança acelerada para um regime que não se movia há mais de quatro décadas. Helena foi testemunha dessa mudança, vivendo algum tempo no exílio e a maior parte destes anos em Portugal.

E o mundo em volta? Como corria acelerado! Helena pudera conhecê-lo – o de Paris nas vésperas do Maio de 68, onde experimentara a vida dos exilados/emigrados, com verdadeiras dificuldades de sobrevivência – «conheci a fome», diz a autora. Mas também as tertúlias, onde pontificavam ideólogos e intelectuais de craveira, obrigados a sair do país pela Ditadura. E ainda o fausto dos ambientes que maravilhavam os que se acercavam dos países do «socialismo real». Helena confessa a sua admiração desses tempos pelo que viu e viveu na ex-URSS, ou pelo encontro com Álvaro Cunhal, o líder histórico dos comunistas portugueses. Com a mesma simplicidade com que afirma já não partilhar hoje a ideologia comunista.

Este é, aliás, um livro de memórias partilhado de forma despojada, embora empolgante, pelos ecos vibrantes de esperança que se renovam a cada momento na vida de Helena e dos seus companheiros de luta, ou pelo acesso que nos permite ter a um tempo de leituras e músicas novas e proibidas e de novos modos de vida – na sexualidade, nos amores ou na família. Os sixties não passaram em vão em Portugal, mau grado esse muro alto e escuro que a Ditadura impunha à vida.

Relato de uma época povoada de poesia, mas também de tragédia: não se passava impunemente pelas cadeias da PIDE. Como ficar indiferente à violência física – e também à violência de género, como hoje se diz -, e que na altura só poucas ousavam denunciar: «Passávamos em frente da Igreja de S. João de Deus quando um dos homens que me ladeavam, o da direita, pôs a mão sobre a minha perna» – ia Helena, no carro da PIDE, conduzida para Caxias. Ou então este outro relato, sobre a mãe que um dia ocupou com um filho pequeno, de entre um ano e ano e meio, a cela de Helena e de outra companheira, em Caxias: «Não conseguíamos entretê-lo nem acalmá-lo (…). Gritava enquanto corria por entre as camas, numa explosão da energia que tão dolorosamente acumulava. Uma corrida desenfreada e desesperada, a que só punha termo atirando-se contra os ferros dos beliches. Ou então subia, literalmente, por uma parede acima e deixava-se cair. Só assim, já exausto e com a cabeça magoada, adormecia nos braços da mãe. Ela, a Mãe, às vezes chorava». Ou ainda, como esquecer as vidas difíceis de uma ex-prisioneira como Helena? Começaram por desaparecer sistematicamente as suas candidaturas ao ensino sempre que tentava tornar-se professora. E quando um dia lhe aceitaram uma candidatura, não deixou de lhe ser dito pelo Diretor que já tinha sido contactado por eles e de ele lhe ter referido ainda que «a Lei de Segurança do Estado concedia à polícia política poderes absolutos»…

Helena tinha o dever de contar esta história de vida, porque nós temos o direito de saber. E não, Helena, não é verdade que não consigamos passar isto às gerações mais novas – e também às outras. Basta que nos encontremos com vontade de as partilhar. Um dia, no Aljube, um jovem, rendido à heroicidade dos antifascistas que ali encontrou perguntou: «E eles ganharam alguma coisa com isto, com estas vidas tão difíceis?». Eu respondi-lhe que sim, que tinham ganho um futuro novo. Creio que, nesse momento, ele entendeu o sentido destas vidas, como a de Helena, carregadas de futuros novos a haver. Como o sentido de todas as outras vidas que Helena tem ressuscitado no seu blog «Antifascistas da Resistência», num ato generoso e fraterno sem medida.

Em «A noite mais longa de todas as noites», não se trata, como a autora teve sempre o cuidado de avisar, de fazer História ou de apresentar a protagonista, à moda antiga e hagiográfica, como um exemplo de vida a imitar. Também não se trata de fazer ficção com vidas reais, como está tanto na moda com o romance histórico. Trata-se antes de prestar um testemunho de vida, sempre compartilhada com outras vidas: nos afetos, nas lutas, na esperança e na tragédia. E aí não deveremos ter medo de servir de exemplo, porque os exemplos não se impõem, escolhem-se. Basta que deles tenhamos notícia.

Museu do Aljube, 24 de março de 2018

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.